铜聚光镜

铜聚光镜,清,镜直径30.5厘米。欧洲制造。清宫旧藏。

镜铜质,镜面凹形(但内面已失)可聚光,附饰欧式花纹木架一个,高132厘米。

1679年,法国科学家马里奥特(Edme Mariotte)发现,当把火放在凹形金属聚光镜前,再把手放到由聚光镜形成的火的焦点上时,焦点上的热度最高,而当用一块透明玻璃将火遮挡时,焦点处的热度就下降,于是最早证明了火的幅射热与光的传播是相分离的。这件聚光镜是17世纪下半叶物理学这一新发现在中国宫廷中的回响。

镜铜质,镜面凹形(但内面已失)可聚光,附饰欧式花纹木架一个,高132厘米。

1679年,法国科学家马里奥特(Edme Mariotte)发现,当把火放在凹形金属聚光镜前,再把手放到由聚光镜形成的火的焦点上时,焦点上的热度最高,而当用一块透明玻璃将火遮挡时,焦点处的热度就下降,于是最早证明了火的幅射热与光的传播是相分离的。这件聚光镜是17世纪下半叶物理学这一新发现在中国宫廷中的回响。

撰稿人:付超

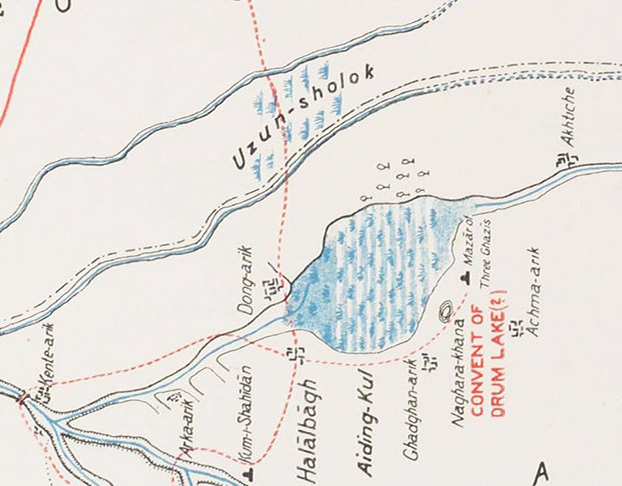

绘图平板仪

绘图平板仪

绘图平板仪,清,长27.5厘米,宽22.5厘米。法国巴黎制造。清宫旧藏。

平板仪铜制,长方形,三边分别刻0º到90º,90º到120º,120º到180º,另一边刻0º到310º。平板仪一侧两端各置立耳瞄准器,可作为定标,左下角置一活动游标,长33厘米,宽2厘米,游标上刻0º到380º。平板仪上夹有绘图纸,测量时可以边测边绘,便捷实用。绘图平板仪上镌刻“PARIS Centvedes degvez ”。

平板仪铜制,长方形,三边分别刻0º到90º,90º到120º,120º到180º,另一边刻0º到310º。平板仪一侧两端各置立耳瞄准器,可作为定标,左下角置一活动游标,长33厘米,宽2厘米,游标上刻0º到380º。平板仪上夹有绘图纸,测量时可以边测边绘,便捷实用。绘图平板仪上镌刻“PARIS Centvedes degvez ”。

撰稿人:付超

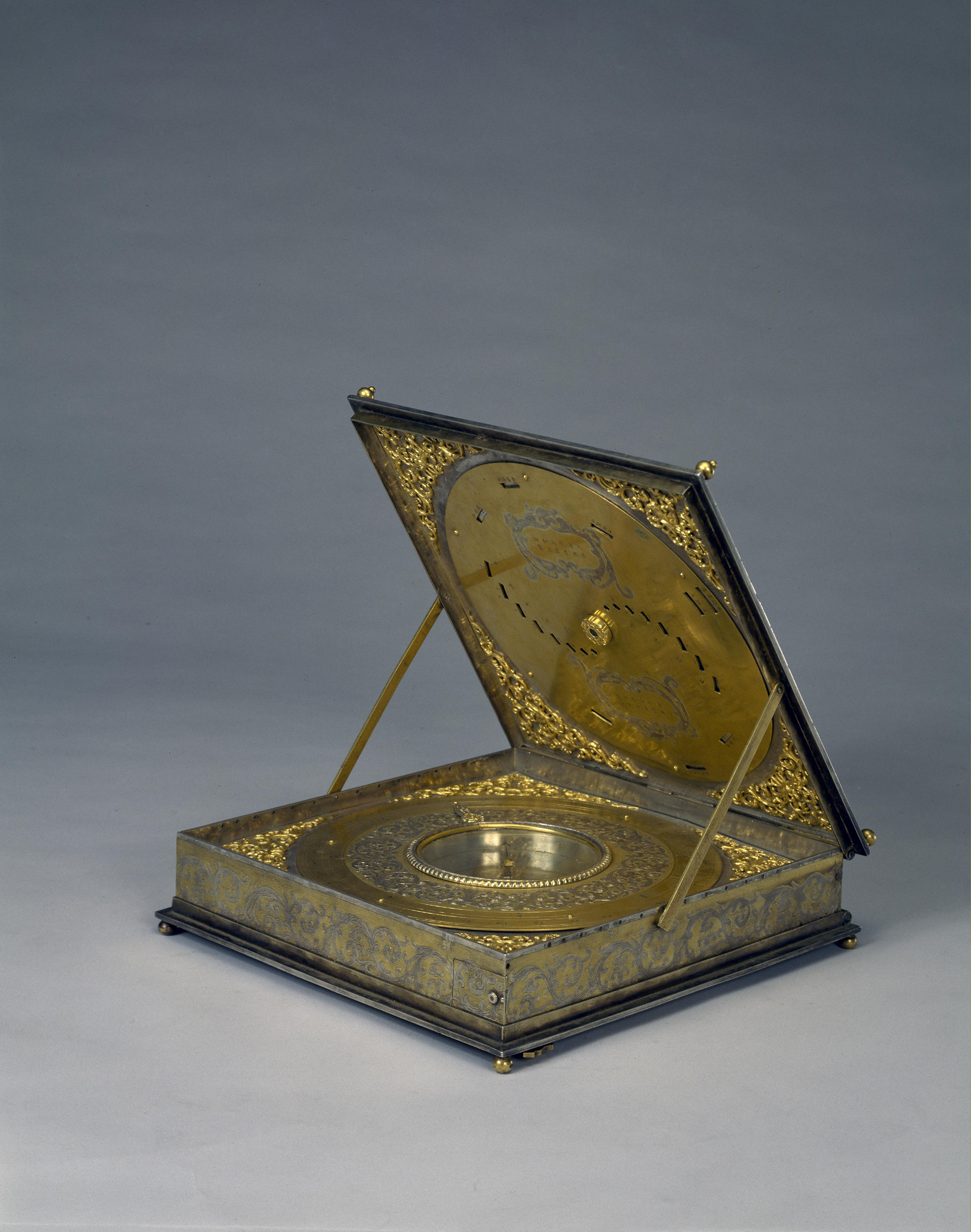

铜镀金赤道式日晷

铜镀金赤道式日晷,18世纪,英国制造,地平盘边长25厘米。清宫旧藏。

铜镀金赤道式日晷分上下两层。下层为方形地平盘,盘四隅施螺拄,以调节水平。两直边设二水准管,以定水平面。紧邻螺拄的四抱角镌刻花纹。盘中心设带玻璃罩的罗盘仪,沿罗盘外缘刻周天360度,镌英文“JAN、FEB、MAR”等1至12月名称。玻璃罩内沿周圈刻360o。地平盘中心(也即罗盘中心的上面)设纬度弧,以承接时刻盘,纬度弧刻90o。上层为圆环式时刻盘,盘面镌时刻线与计时的罗马数字。时刻盘直径处设有大指时针,一端镌刻英文“Hour”(小时)。指时针上半部出一直表,直表竖向刻中线。时刻盘顶端附有小圆分时盘,盘边缘刻分时线及计时的阿拉伯数字,盘中心有分时针。分时盘直径处设一半圆形立环,环中心有透光孔。

利用此日晷求测时刻时,先用指南针、水平管及螺拄定南北方向和水平,依测时所在地的地理纬度将大圆时刻盘固定在纬度弧相应的度数上,再旋转大指时针,此时大指时针带动直表、分时盘的指针旋转,当分时盘上半圆立环中透光孔内的日影与直表中线重合时,视大指时针所指即知时刻;视分时针所指即知分时。此外还可以利用地平盘内的罗盘仪求测方位角。

这件日晷的特点是:在设计上采用了齿轮转动的原理,在时刻盘与分时盘之间用齿轮衔接,在操作中大指时针可带动直表、分时针协调有序地转动,有效地减少了繁琐的手工操作。同时,日晷特设分时盘,测得时刻的同时还兼得分时,测时者能得到更精确的时间。 日晷不仅可测时间,还可以测方位角,这表明西方18世纪制作的金属日晷进入了由单一计时功能向多功能--测时与测地融合为一体--的发展阶段。

铜镀金赤道式日晷分上下两层。下层为方形地平盘,盘四隅施螺拄,以调节水平。两直边设二水准管,以定水平面。紧邻螺拄的四抱角镌刻花纹。盘中心设带玻璃罩的罗盘仪,沿罗盘外缘刻周天360度,镌英文“JAN、FEB、MAR”等1至12月名称。玻璃罩内沿周圈刻360o。地平盘中心(也即罗盘中心的上面)设纬度弧,以承接时刻盘,纬度弧刻90o。上层为圆环式时刻盘,盘面镌时刻线与计时的罗马数字。时刻盘直径处设有大指时针,一端镌刻英文“Hour”(小时)。指时针上半部出一直表,直表竖向刻中线。时刻盘顶端附有小圆分时盘,盘边缘刻分时线及计时的阿拉伯数字,盘中心有分时针。分时盘直径处设一半圆形立环,环中心有透光孔。

利用此日晷求测时刻时,先用指南针、水平管及螺拄定南北方向和水平,依测时所在地的地理纬度将大圆时刻盘固定在纬度弧相应的度数上,再旋转大指时针,此时大指时针带动直表、分时盘的指针旋转,当分时盘上半圆立环中透光孔内的日影与直表中线重合时,视大指时针所指即知时刻;视分时针所指即知分时。此外还可以利用地平盘内的罗盘仪求测方位角。

这件日晷的特点是:在设计上采用了齿轮转动的原理,在时刻盘与分时盘之间用齿轮衔接,在操作中大指时针可带动直表、分时针协调有序地转动,有效地减少了繁琐的手工操作。同时,日晷特设分时盘,测得时刻的同时还兼得分时,测时者能得到更精确的时间。 日晷不仅可测时间,还可以测方位角,这表明西方18世纪制作的金属日晷进入了由单一计时功能向多功能--测时与测地融合为一体--的发展阶段。

撰稿人:刘宝建

四游标半圆仪

四游标半圆仪,清代。

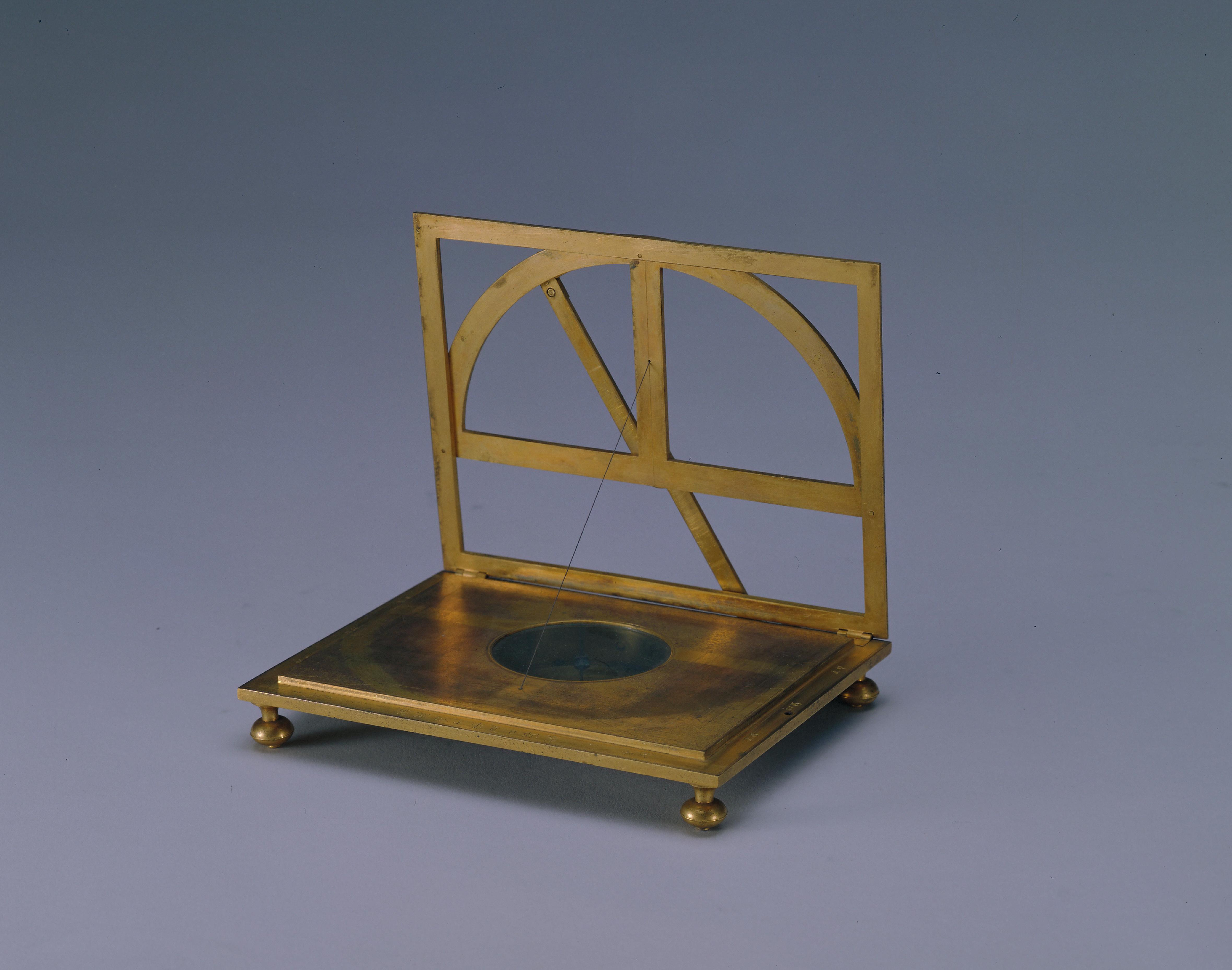

铜镀金测时圭表合璧仪

铜镀金测时圭表合璧仪

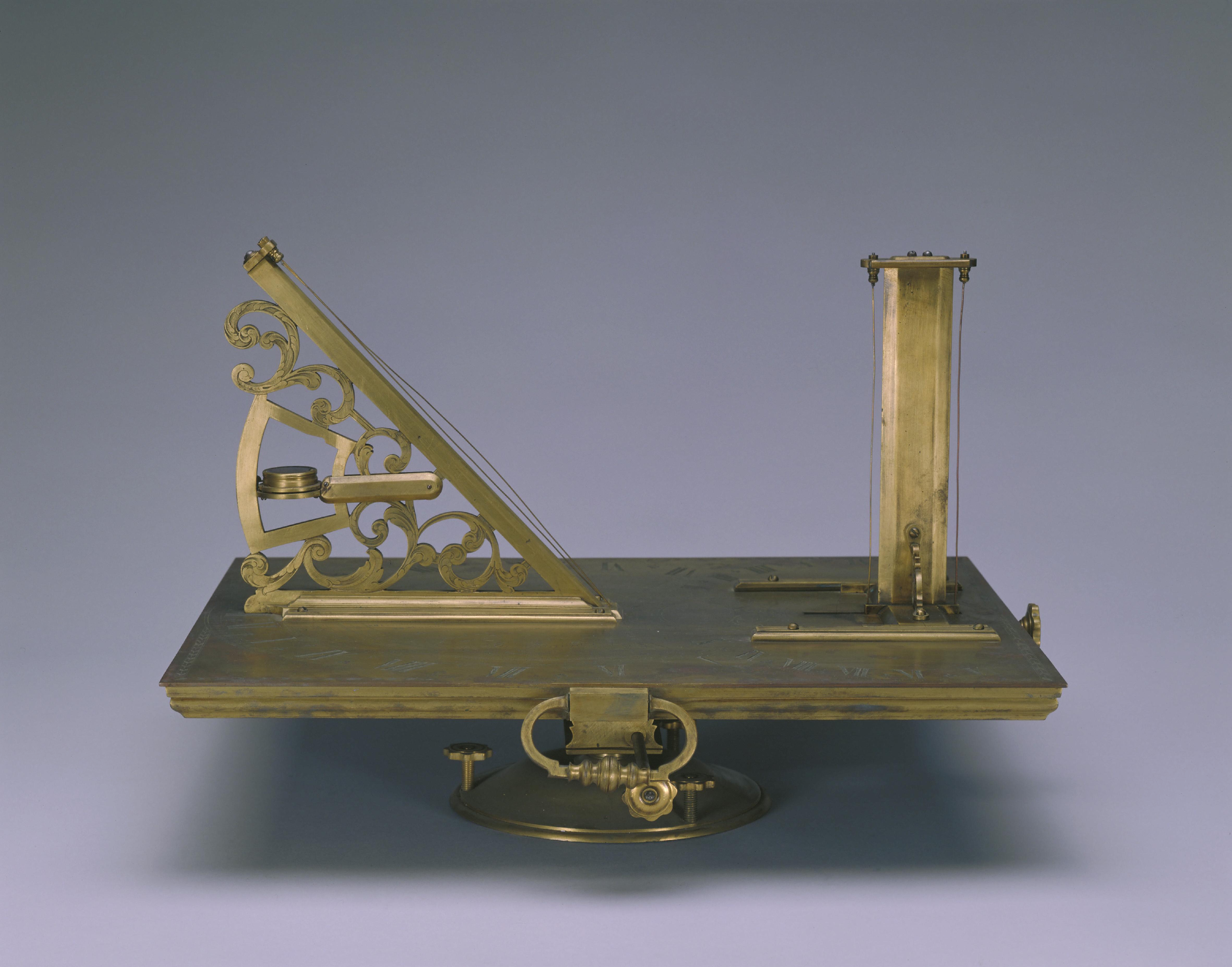

铜镀金测时圭表合璧仪,18世纪,盘长46.5厘米,宽37厘米,英国伦敦制造。清宫旧藏。

该仪器一端为备有三角形晷针的日晷。晷针上配有水准管与纬度弧,可根据检测地的地理纬度调节水准管与纬度弧。地平盘下有铜座,内有齿轮装置。转动侧旁螺旋钮,能使地平盘斜向升起或处于水平状志。另一侧有圭表,顶部左右有坠线,即铅垂线,外有长柄螺旋钮,可调节表杆。晷盘上刻有“London”铭文。

这件合璧仪的特殊之处,是可通过调整水平仪改变晷盘的倾角。求测时,将合璧仪对准南北方向,根据观测者所在纬度,调整纬度弧上的水平仪,再手旋长螺丝调整晷盘的位置,至盒内液体呈水平状,此时晷盘与赤道面平行,晷针与地球自转轴方向相一致,晷针在晷盘上的日影所指,即所求时刻。

若用圭表测方向,先将晷盘中心的直表固定在当日所处的黄道宫度上,再通过调整水平仪,将晷盘调整到水平状,待直表投下的日影与黄道宫度重合时即是午正时刻,日影所指也就是观测地的南北方向。

该仪器一端为备有三角形晷针的日晷。晷针上配有水准管与纬度弧,可根据检测地的地理纬度调节水准管与纬度弧。地平盘下有铜座,内有齿轮装置。转动侧旁螺旋钮,能使地平盘斜向升起或处于水平状志。另一侧有圭表,顶部左右有坠线,即铅垂线,外有长柄螺旋钮,可调节表杆。晷盘上刻有“London”铭文。

这件合璧仪的特殊之处,是可通过调整水平仪改变晷盘的倾角。求测时,将合璧仪对准南北方向,根据观测者所在纬度,调整纬度弧上的水平仪,再手旋长螺丝调整晷盘的位置,至盒内液体呈水平状,此时晷盘与赤道面平行,晷针与地球自转轴方向相一致,晷针在晷盘上的日影所指,即所求时刻。

若用圭表测方向,先将晷盘中心的直表固定在当日所处的黄道宫度上,再通过调整水平仪,将晷盘调整到水平状,待直表投下的日影与黄道宫度重合时即是午正时刻,日影所指也就是观测地的南北方向。

撰稿人:付超

铜镀金折叠矩尺

铜镀金折叠矩尺

铜镀金折叠矩尺,清,长17厘米,宽2厘米,厚0.5厘米,法国巴黎制造。清宫旧藏。

“矩”就是木工量直角的两臂曲尺, 是中国古代重要的测量工具。汉代以前的矩两臂等长且无刻度,汉代以后的矩两臂一长一短并有了刻度。

矩尺在世界上使用很普遍,这件矩尺是由西方传教士带进清宫的。尺边上有刻度,两面均刻有花体法文字,有“巴黎制造”及人名“巴特费尔特”等字样。

“矩”就是木工量直角的两臂曲尺, 是中国古代重要的测量工具。汉代以前的矩两臂等长且无刻度,汉代以后的矩两臂一长一短并有了刻度。

矩尺在世界上使用很普遍,这件矩尺是由西方传教士带进清宫的。尺边上有刻度,两面均刻有花体法文字,有“巴黎制造”及人名“巴特费尔特”等字样。

撰稿人:付超

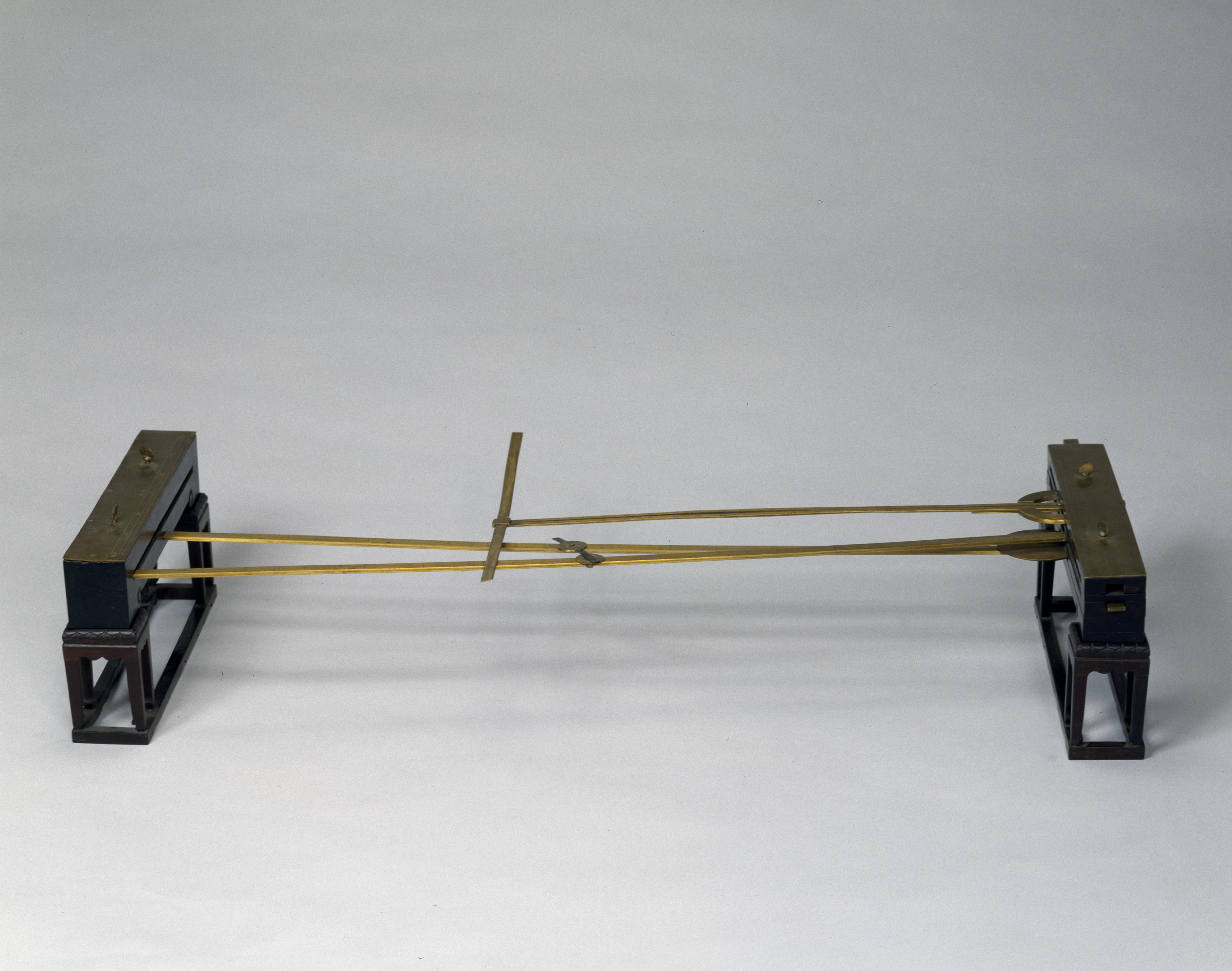

看朔望入交仪

看朔望入交仪,清乾隆,通长68.4厘米,宽25.2厘米,高12厘米。清宫造办处制造。清宫旧藏。

朔望入交仪是专用于演示日蚀、月蚀的仪器。底层设黄道,上刻15°30′,即十五天半,并附可移动的地影盘。中层为白道,其刻度同黄道,上安设月体模型。最上为时刻表,表首端置太阳体模型,尾端设直表。

用入交仪演示日蚀现象,使时刻表连同表首端的太阳体在座架的黄道上左右移动,视太阳体被下层白道遮蔽的位置,便出现了“日全蚀、日环蚀、日偏蚀”等不同的日蚀现象;与此同时,时刻表也直接反映出各日蚀现象的时间。

用入交仪演示月蚀现象,先将时刻表中心对正白道不动,再将黄道盘上的地影盘固定在白道上月亮模型下面,依前法使白道在仪座的南北移动,视白道上的月体被下层圆盘地影遮蔽的情景,便可出现月全浊、月偏蚀的现象;此时时刻表尾端的直表也指出了发生月全蚀、月偏蚀的时间。

朔望入交仪是专用于演示日蚀、月蚀的仪器。底层设黄道,上刻15°30′,即十五天半,并附可移动的地影盘。中层为白道,其刻度同黄道,上安设月体模型。最上为时刻表,表首端置太阳体模型,尾端设直表。

用入交仪演示日蚀现象,使时刻表连同表首端的太阳体在座架的黄道上左右移动,视太阳体被下层白道遮蔽的位置,便出现了“日全蚀、日环蚀、日偏蚀”等不同的日蚀现象;与此同时,时刻表也直接反映出各日蚀现象的时间。

用入交仪演示月蚀现象,先将时刻表中心对正白道不动,再将黄道盘上的地影盘固定在白道上月亮模型下面,依前法使白道在仪座的南北移动,视白道上的月体被下层圆盘地影遮蔽的情景,便可出现月全浊、月偏蚀的现象;此时时刻表尾端的直表也指出了发生月全蚀、月偏蚀的时间。

撰稿人:付超

纸筹式计算器

纸筹式计算机,清康熙,长16.7厘米,宽8.7厘米,高5厘米。

纸筹式手摇计算机是清初以纳白尔算筹对巴斯加计算机改造而成的一种计算机。仪器的主体部分是嵌入木盒内排列的十对铜轴,轴一端附一个六齿的齿轮。将纸筹贴在铜筹的两端以固定,外罩留有插孔的木盒。使用时以钥匙拨动,在齿轮的带动下双重滚轴转动,其上纸筹的数字不断变化,按照纳白尔筹算法进行运算。

纸筹式手摇计算机是清初以纳白尔算筹对巴斯加计算机改造而成的一种计算机。仪器的主体部分是嵌入木盒内排列的十对铜轴,轴一端附一个六齿的齿轮。将纸筹贴在铜筹的两端以固定,外罩留有插孔的木盒。使用时以钥匙拨动,在齿轮的带动下双重滚轴转动,其上纸筹的数字不断变化,按照纳白尔筹算法进行运算。

撰稿人:付超

绘图仪器

绘图仪器,清代。

佛科摆模型

佛科摆模型,清代。

时刻度分盘和罗盘仪

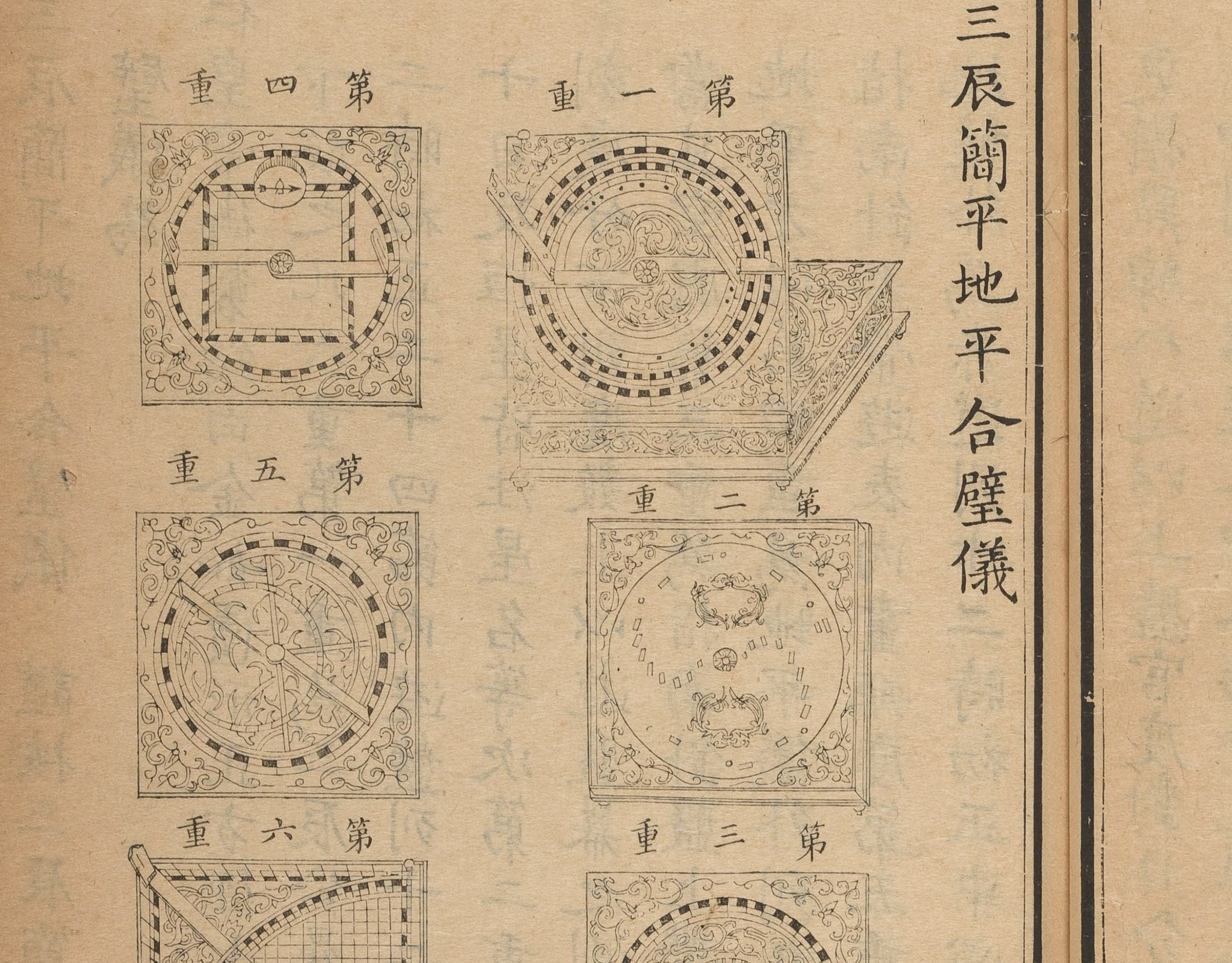

三辰公晷仪

地平仪和星盘

象限仪

御制银镀金简平地平合璧仪,清康熙三十二年(1693年),清宫造办处制作,高5厘米,边长25厘米,厚7厘米。清宫旧藏。

合璧仪由6件不同的仪器组成,分别嵌在银镀金方盘上,再由合页将方盘依次连接,合为方盒式。最上面的为“三辰公晷仪”,将其打开后,立面为“时刻度分盘”,平面为“罗盘仪”;将“罗盘仪”掀起,又见两仪器,立面为“地平仪”,平面为“星盘”;“星盘”的下面为“象限仪”。上述六件不同功能的仪器,经巧妙设计融为一体。

“三辰公晷仪”是通过测日月星而求得时刻的仪器。仪器分两重盘:底重盘为固定不动的银盘,上刻十二时辰,分初、正。上重盘为银镀金盘,可旋转。沿盘最外边周圈镌刻二十四节气。内圈刻十二时辰,分初、正。次内圈镌刻三十日。次内圈竖向镌刻恒星名称,如壁宿第一、参宿第七等。再次内盘刻星等符号。盘中心设游标。

“时刻度分盘”为已换算好的时刻度数表,盘面分两重盘:下重盘为固定不动的银盘,镌刻时刻、度数。上重盘可旋转,在时刻、度数的位置上镌刻“日出入地平”、“表影余日”、“黄昏时刻”、“日行宫读”、“日距度”等字,紧邻字下为银镀金盘出镂空长方格,可看底盘的各种数字。

“罗盘仪”是用于测定方向的仪器。仪面圆盘的外周圈刻四象限,内圈刻方位名称,中心玻璃盘内为指南针,玻璃框边缘附可旋转的指针。

“地平仪”用于测方位角。圆形仪面上刻四象限,方形仪面上各直边从中心0°起,分别刻“一十”、“二十”、“三十”度。仪面中心设窥器,沿窥器两边刻“一十”、“二十”、“三十”等数字。

“星盘”用于求时刻、求某时某星上中天、日出日落时刻等。下重盘为固定不动的银盘,即北恒星盘,上镌经纬线,中心为北极,沿盘边周圈镌刻十二时辰。上重盘为可旋转的银镀金镂空盘,小圆圈为黄道,其上镌刻十二宫。此星盘的黄道十二宫名称是用中国十二时名称对应西方黄道十二宫而镌刻的。镂空盘上刻星宿名及度分,中心安游标。

“象限仪”沿正方形盘面刻四象限,其中两条直边斜线刻画度分,在弧形的仪面上镌刻象限90°,游标上也刻90°。

各种仪器的空白部位饰蔓草纹,时刻度分盘上蔓草纹方框内镌“此仪器宜北极出地高四十度”,简平仪底盘上镌“此简平仪依北极出地高四十度”。合璧仪内附算筹、测度线、铅笔、黑板、象牙纸、星宿度说明册等物。

时刻度分盘上镌刻:“大清康熙癸酉岁清和月御制”铭文。

此件简平地平合璧仪的制作并非出自偶然。自康熙八年(1669年)发生震惊朝野的历法之争后,康熙皇帝决心学西算。先是聘任比利时传教士南怀仁为师,教授法国数学家帕尔迪著的《几何原理》,后聘法国传教士白晋、张诚教授法国数学家巴蒂的《实用和理论几何》,其中结合天文仪器穿插讲一些测量知识。康熙皇帝边学西算理论,边在野外亲自操作仪器进行实测的学习,对此白晋曾在《康熙帝传》一书中评价道:“他把在几何学中学到的最有趣的东西运用到实践中去,以及使用一些天文仪器,看作为一种乐趣。” 根据这一历史背景及仪器制作的时间、仪器的体积及配置的小什物等推断,这件套式仪器正是康熙本人为配合学习西方天文、数学、测量等知识,在京师(北京地区)短距离实测所用的仪器。

合璧仪由6件不同的仪器组成,分别嵌在银镀金方盘上,再由合页将方盘依次连接,合为方盒式。最上面的为“三辰公晷仪”,将其打开后,立面为“时刻度分盘”,平面为“罗盘仪”;将“罗盘仪”掀起,又见两仪器,立面为“地平仪”,平面为“星盘”;“星盘”的下面为“象限仪”。上述六件不同功能的仪器,经巧妙设计融为一体。

“三辰公晷仪”是通过测日月星而求得时刻的仪器。仪器分两重盘:底重盘为固定不动的银盘,上刻十二时辰,分初、正。上重盘为银镀金盘,可旋转。沿盘最外边周圈镌刻二十四节气。内圈刻十二时辰,分初、正。次内圈镌刻三十日。次内圈竖向镌刻恒星名称,如壁宿第一、参宿第七等。再次内盘刻星等符号。盘中心设游标。

“时刻度分盘”为已换算好的时刻度数表,盘面分两重盘:下重盘为固定不动的银盘,镌刻时刻、度数。上重盘可旋转,在时刻、度数的位置上镌刻“日出入地平”、“表影余日”、“黄昏时刻”、“日行宫读”、“日距度”等字,紧邻字下为银镀金盘出镂空长方格,可看底盘的各种数字。

“罗盘仪”是用于测定方向的仪器。仪面圆盘的外周圈刻四象限,内圈刻方位名称,中心玻璃盘内为指南针,玻璃框边缘附可旋转的指针。

“地平仪”用于测方位角。圆形仪面上刻四象限,方形仪面上各直边从中心0°起,分别刻“一十”、“二十”、“三十”度。仪面中心设窥器,沿窥器两边刻“一十”、“二十”、“三十”等数字。

“星盘”用于求时刻、求某时某星上中天、日出日落时刻等。下重盘为固定不动的银盘,即北恒星盘,上镌经纬线,中心为北极,沿盘边周圈镌刻十二时辰。上重盘为可旋转的银镀金镂空盘,小圆圈为黄道,其上镌刻十二宫。此星盘的黄道十二宫名称是用中国十二时名称对应西方黄道十二宫而镌刻的。镂空盘上刻星宿名及度分,中心安游标。

“象限仪”沿正方形盘面刻四象限,其中两条直边斜线刻画度分,在弧形的仪面上镌刻象限90°,游标上也刻90°。

各种仪器的空白部位饰蔓草纹,时刻度分盘上蔓草纹方框内镌“此仪器宜北极出地高四十度”,简平仪底盘上镌“此简平仪依北极出地高四十度”。合璧仪内附算筹、测度线、铅笔、黑板、象牙纸、星宿度说明册等物。

时刻度分盘上镌刻:“大清康熙癸酉岁清和月御制”铭文。

此件简平地平合璧仪的制作并非出自偶然。自康熙八年(1669年)发生震惊朝野的历法之争后,康熙皇帝决心学西算。先是聘任比利时传教士南怀仁为师,教授法国数学家帕尔迪著的《几何原理》,后聘法国传教士白晋、张诚教授法国数学家巴蒂的《实用和理论几何》,其中结合天文仪器穿插讲一些测量知识。康熙皇帝边学西算理论,边在野外亲自操作仪器进行实测的学习,对此白晋曾在《康熙帝传》一书中评价道:“他把在几何学中学到的最有趣的东西运用到实践中去,以及使用一些天文仪器,看作为一种乐趣。” 根据这一历史背景及仪器制作的时间、仪器的体积及配置的小什物等推断,这件套式仪器正是康熙本人为配合学习西方天文、数学、测量等知识,在京师(北京地区)短距离实测所用的仪器。

撰稿人:刘宝建

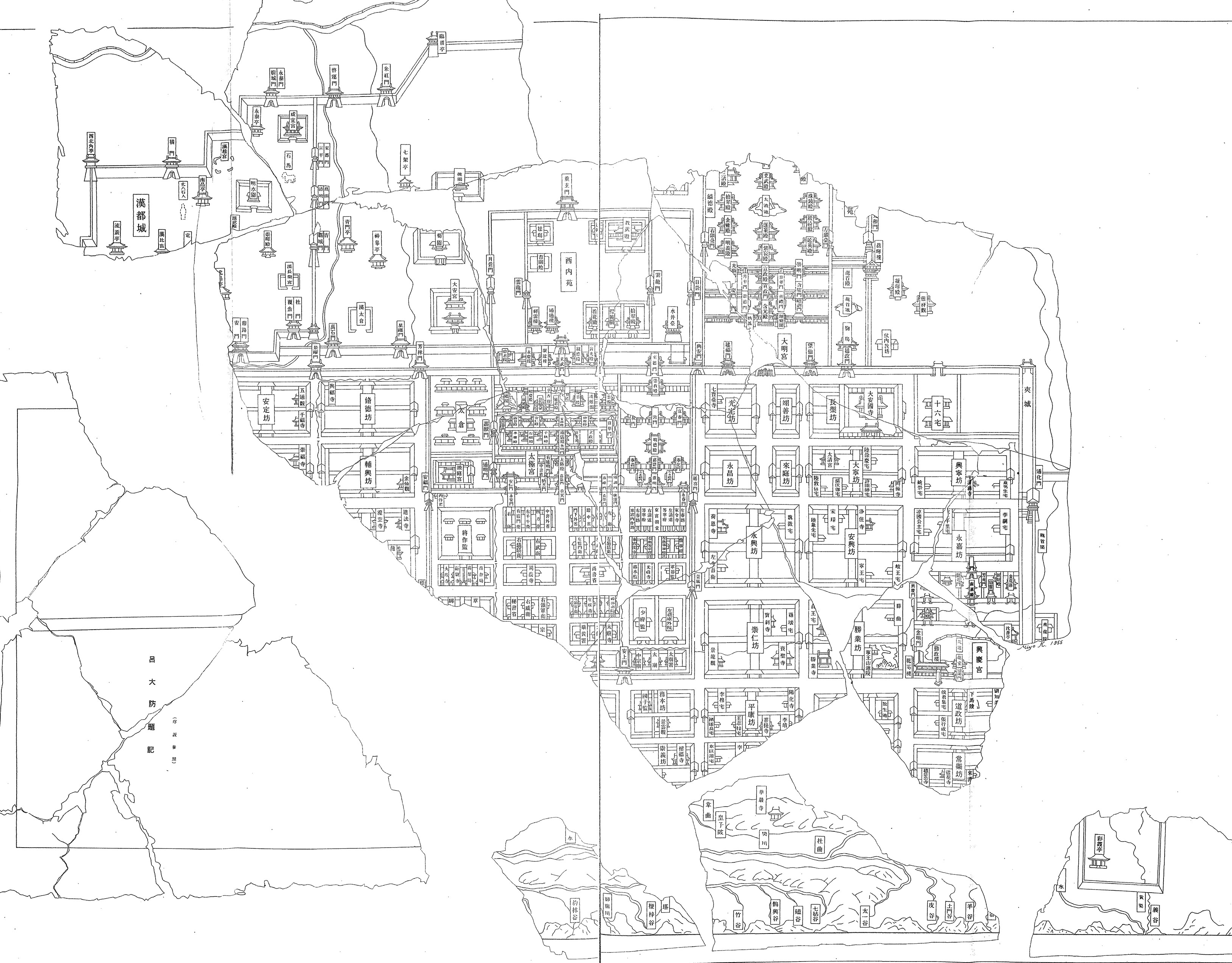

御制铜镀金简平仪

御制铜镀金简平仪,清康熙二十年(1681年),清宫造办处制作,星盘直径32.1厘米。清宫旧藏。

简平仪分三重:上重盘为北地平盘,外周圈刻十二月份,每月30°,次内刻十二时辰,盘中心为北极,上附时刻盘。中重盘为天盘,其一面为北极恒星盘,上刻阴历日、赤道十二宫、周天360°、二十四节气、赤经线、黄道、银河系,沿赤道布列二十八宿,并按一至六等星标注。天盘的另一面为赤道南极恒星盘,除星象图有变化外,其余与北极恒星盘大致相同。下重盘为南地平盘,盘心象征着南极,中心设时刻盘、大游标,盘面刻有更线、节气线、日出没线等。简平仪顶端附提环,上端镌刻“简平仪”,下端镌刻“康熙二十年岁在辛酉仲夏制”铭文,为清宫内务府造办处所制造。

因此简平仪未设置窥管,无法进行实测,但通过演示可求日出、日落时刻,日出、日入五更时刻,某时刻上中天的星,某时月在某方等。如求某时刻上中天的星(上中天的星即指某星通过子午圈的现象),即将北极恒星盘向左旋转,使当日太阳所在的赤道经度对准该时刻,视天盘午正位置上停留的星,即为所求该时刻上中天的星。

简平仪分三重:上重盘为北地平盘,外周圈刻十二月份,每月30°,次内刻十二时辰,盘中心为北极,上附时刻盘。中重盘为天盘,其一面为北极恒星盘,上刻阴历日、赤道十二宫、周天360°、二十四节气、赤经线、黄道、银河系,沿赤道布列二十八宿,并按一至六等星标注。天盘的另一面为赤道南极恒星盘,除星象图有变化外,其余与北极恒星盘大致相同。下重盘为南地平盘,盘心象征着南极,中心设时刻盘、大游标,盘面刻有更线、节气线、日出没线等。简平仪顶端附提环,上端镌刻“简平仪”,下端镌刻“康熙二十年岁在辛酉仲夏制”铭文,为清宫内务府造办处所制造。

因此简平仪未设置窥管,无法进行实测,但通过演示可求日出、日落时刻,日出、日入五更时刻,某时刻上中天的星,某时月在某方等。如求某时刻上中天的星(上中天的星即指某星通过子午圈的现象),即将北极恒星盘向左旋转,使当日太阳所在的赤道经度对准该时刻,视天盘午正位置上停留的星,即为所求该时刻上中天的星。

撰稿人:刘宝建

御制铜镀金半圆地平日晷

御制铜镀金半圆地平日晷,清康熙年制,晷盘长14.2厘米,宽11.2厘米。清宫旧藏。

此日晷的晷针较特殊,是由一根连接于边框立柱与时刻盘小孔间的丝线构成,同时此仪还兼具测太阳高度的功能。在边框立柱的下端设一游标,表两端有可供照准的立耳。

使用时,由指南针先定南北,再视细线在时刻盘上的日影,即为所求时刻。如旋转边框上的游标,使之对准太阳,此时游标上端所指的半圆弧上之刻度即太阳的高度。

日晷的时刻盘上镌刻“康熙四十年夏日御制”款。

此日晷的晷针较特殊,是由一根连接于边框立柱与时刻盘小孔间的丝线构成,同时此仪还兼具测太阳高度的功能。在边框立柱的下端设一游标,表两端有可供照准的立耳。

使用时,由指南针先定南北,再视细线在时刻盘上的日影,即为所求时刻。如旋转边框上的游标,使之对准太阳,此时游标上端所指的半圆弧上之刻度即太阳的高度。

日晷的时刻盘上镌刻“康熙四十年夏日御制”款。

撰稿人:刘宝建

鸟音钟

鸟音钟,英国,18世纪,笼高48厘米,笼八角形径28厘米。

三针时钟嵌在鸟笼底部,鸟笼挂起后抬头可见时间。鸟笼底周嵌风景油画,笼中横杆上伫立一机械鸟,栩栩如生,会婉转鸣叫,并作生动表演。

三针时钟嵌在鸟笼底部,鸟笼挂起后抬头可见时间。鸟笼底周嵌风景油画,笼中横杆上伫立一机械鸟,栩栩如生,会婉转鸣叫,并作生动表演。

撰稿人:关雪玲

几何多面体模型

几何多面体模型,清康熙年制,匣长45.3厘米,宽27厘米,高9.2厘米。清宫旧藏。

几何体中的正多面体最早由公元前5世纪希腊的毕达哥拉斯学派发现并研究,称之为宇宙体,并分别用正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体代表“火、风、土、水”四大元素,把最后发现的正十二面体视作宇宙整体,从而使这些几何体罩上了一层神秘的色彩。

欧几里德的《几何原本》的第十三篇讨论了这五种正多面体,并证明了正多面体只有五种。

此匣几何体模型全部由楠木精制。匣内附说明书一份,匣面楷书写“各等面体七十一号”。此套立体几何体模型是清宫造办处专为康熙皇帝学习几何学时所制造的教学用具。

几何体中的正多面体最早由公元前5世纪希腊的毕达哥拉斯学派发现并研究,称之为宇宙体,并分别用正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体代表“火、风、土、水”四大元素,把最后发现的正十二面体视作宇宙整体,从而使这些几何体罩上了一层神秘的色彩。

欧几里德的《几何原本》的第十三篇讨论了这五种正多面体,并证明了正多面体只有五种。

此匣几何体模型全部由楠木精制。匣内附说明书一份,匣面楷书写“各等面体七十一号”。此套立体几何体模型是清宫造办处专为康熙皇帝学习几何学时所制造的教学用具。

撰稿人:刘宝建